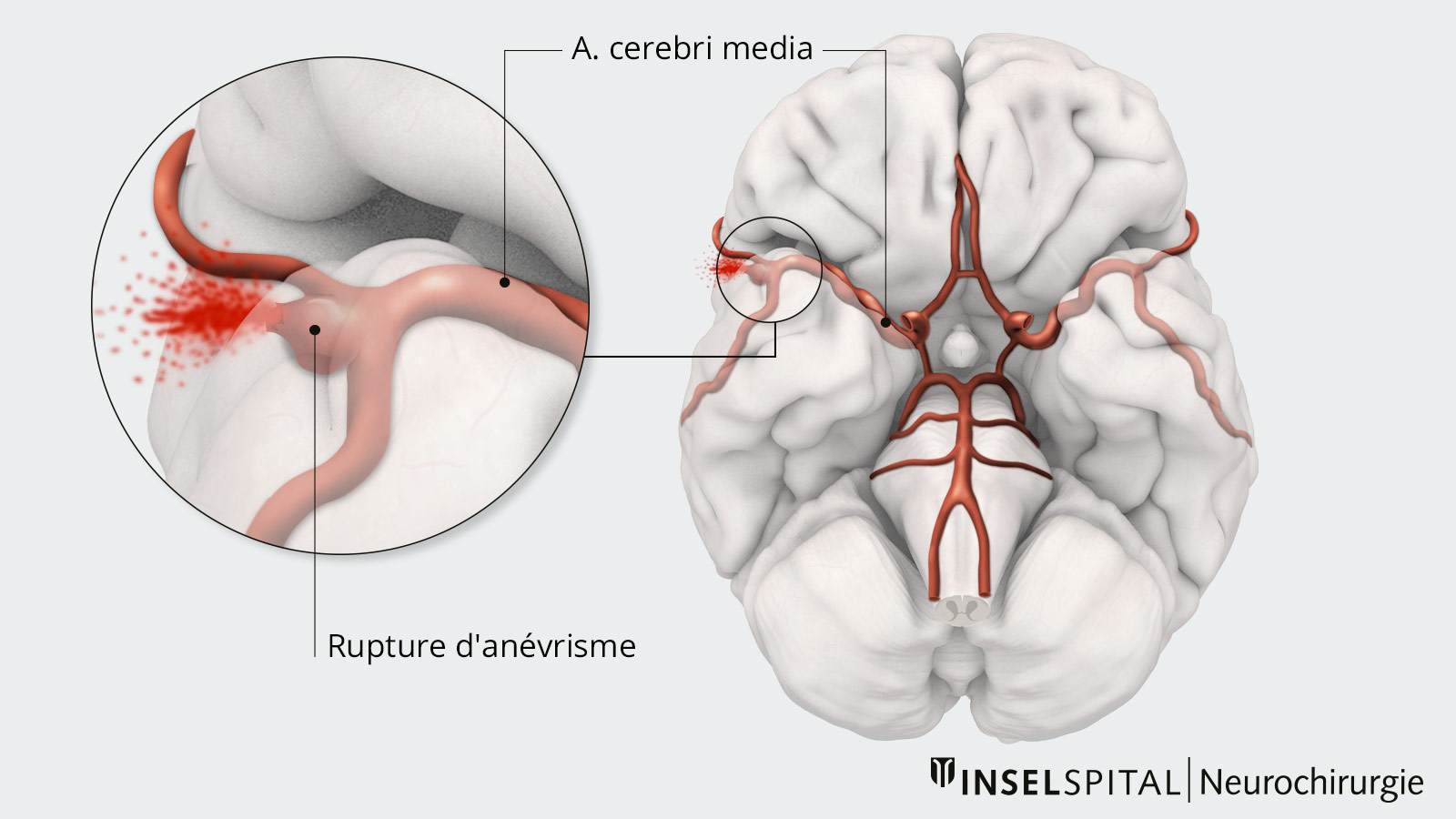

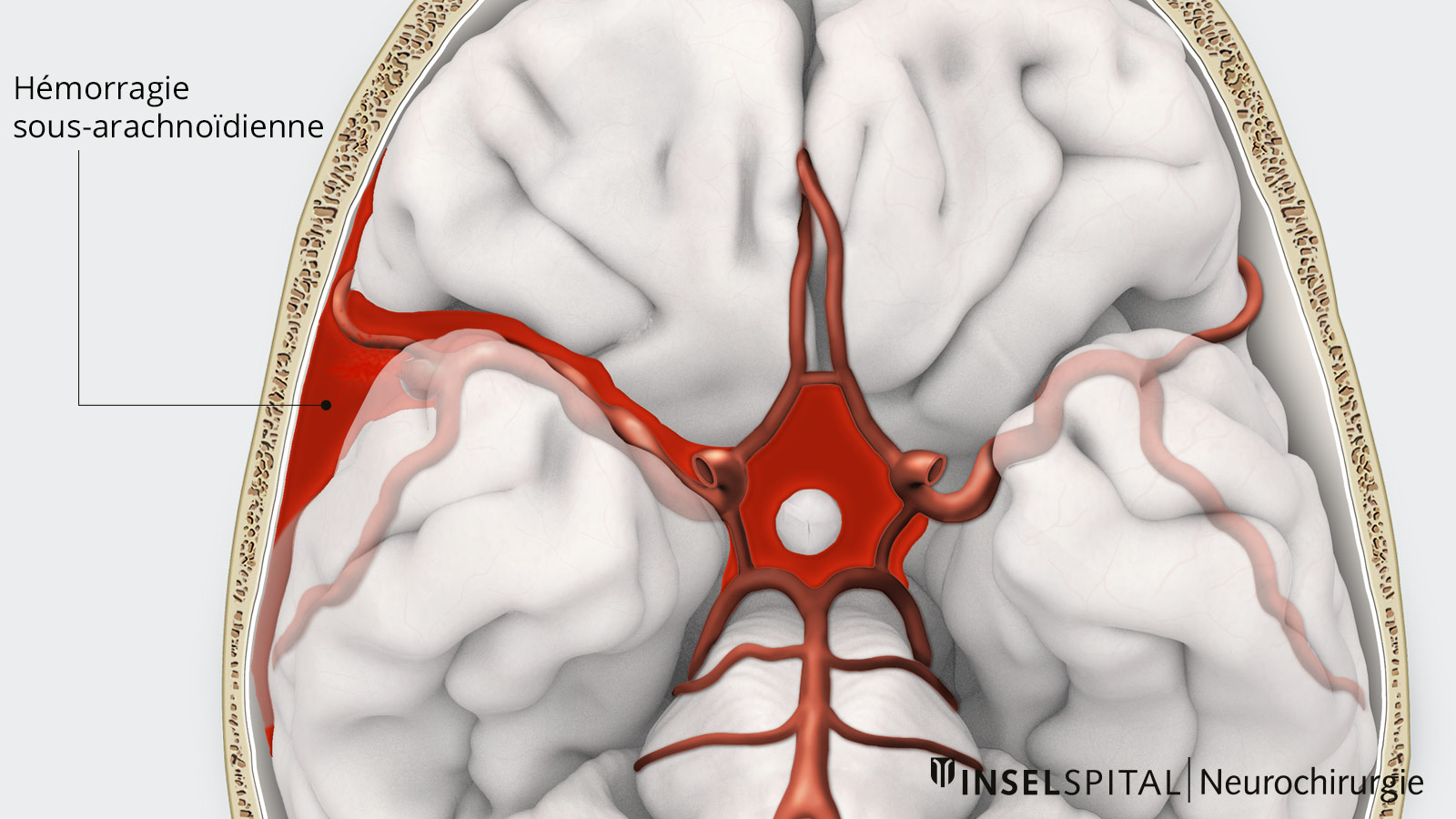

Une hémorragie sous-arachnoïdienne est une urgence vitale qui survient lorsqu'un anévrisme des artères cérébrales se rompt. Elle survient à une fréquence d'environ 10 : 100 000 et touche principalement les personnes âgées de 40 à 60 ans. L'afflux soudain de sang dans l'espace sous-arachnoïdien entraîne une augmentation rapide de la pression intracrânienne. Les symptômes typiques sont des maux de tête soudains et violents, des troubles de la conscience et des déficits neurologiques. Un traitement immédiat est absolument nécessaire.

Quels sont les facteurs de risque ?

Les principaux facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool.

Certaines maladies du tissu conjonctif ou anomalies vasculaires peuvent également augmenter le risque.

Dans de rares cas, une prédisposition génétique peut être à l'origine d'une fréquence accrue d'anévrismes dans certaines familles.

Quels sont les symptômes d'une hémorragie sous-arachnoïdienne ?

Le symptôme principal est une céphalée soudaine et extrêmement intense, également appelée « céphalée fulgurante » ou thunderclap headache. La douleur touche généralement toute la tête et peut irradier dans la nuque et le dos.

Dans les cas graves, elle peut entraîner en quelques secondes une perte de conscience ou une crise convulsive.

D'autres symptômes neurologiques peuvent également apparaître, tels que des troubles du langage, des paralysies, des troubles sensitifs ou une vision double.

Quels examens sont effectués ?

Dans un premier temps, une imagerie d'urgence est réalisée à l'aide d'un tomodensitomètre (TDM) incluant une visualisation des vaisseaux sanguins, et dans de rares cas, à l'aide d'une imagerie par résonance magnétique (IRM). Chez les patients présentant des troubles de la conscience ou intubés, un drainage ventriculaire externe est souvent mis en place après confirmation du diagnostic afin de drainer le liquide céphalo-rachidien et de réduire l'hypertension intracrânienne.

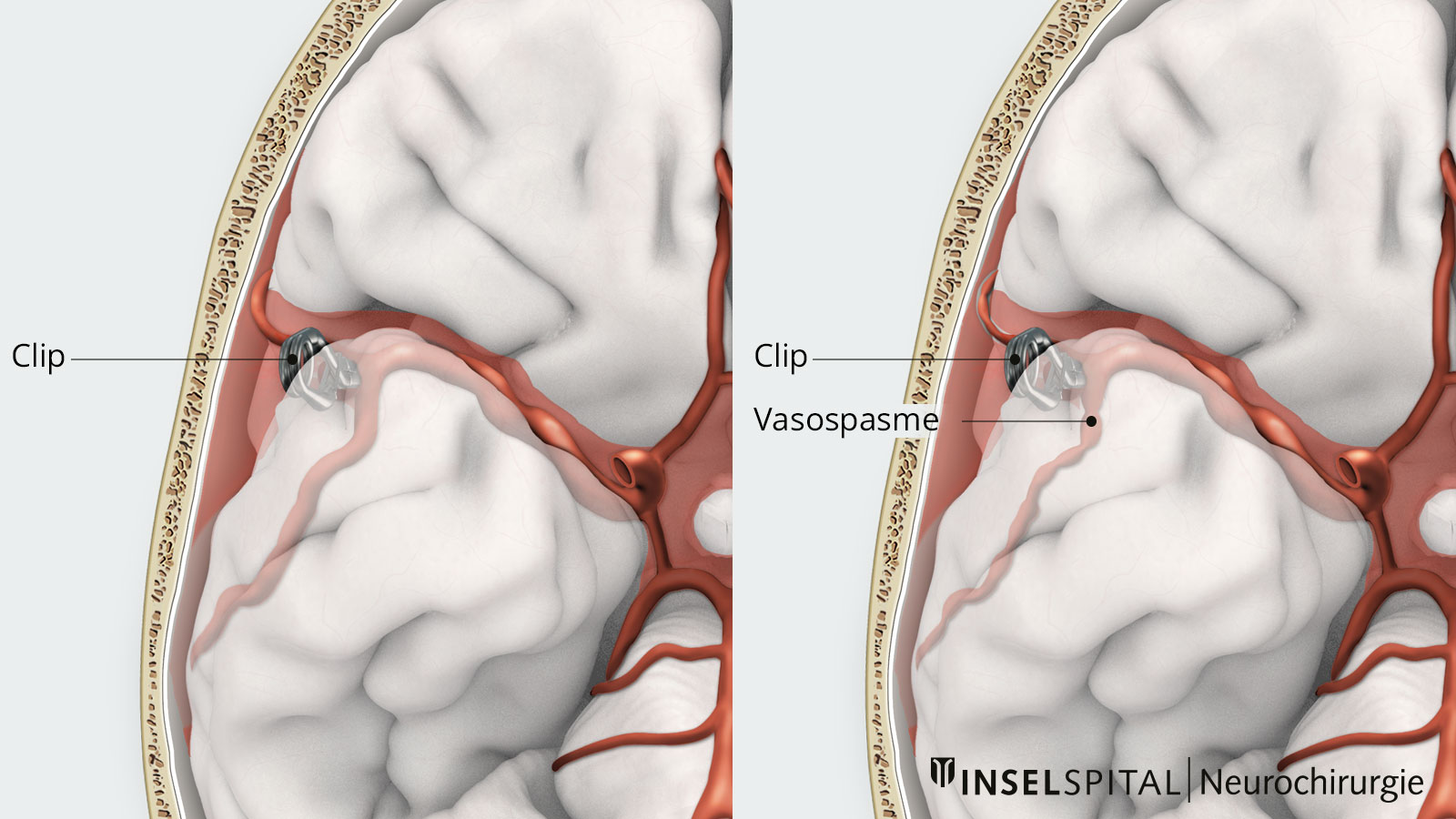

Dans les 24 heures, une angiographie cérébrale par cathéter est réalisée afin de localiser précisément le site de l'hémorragie. Une équipe interdisciplinaire spécialisée en neurochirurgie et en neuroradiologie décide ensuite de la meilleure méthode de traitement pour éliminer l'anévrisme et prévenir une nouvelle hémorragie, soit par coiling endovasculaire, soit par clipsage microchirurgical.

En cas de symptômes typiques (notamment céphalées en coup de tonnerre) ou si les critères d'Ottawa sont remplis, une ponction lombaire est indiquée si une tomodensitométrie ou une IRM a été réalisée plus de 6 heures après l'apparition des symptômes et n'a pas permis de mettre en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne. Lors de la ponction lombaire, le liquide céphalo-rachidien est examiné à la recherche de produits de dégradation sanguine qui indiquent une hémorragie sous-arachnoïdienne. Si le soupçon se confirme, une angiographie par cathéter est également réalisée pour un diagnostic précis. Toutefois, si l'imagerie par CT est réalisée dans les 6 premières heures suivant l'apparition des symptômes, une ponction lombaire supplémentaire n'est pas indispensable en raison de la grande sensibilité de l'imagerie pour détecter une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Quel est le traitement ?

Une fois l'anévrisme éliminé, une surveillance étroite est mise en place dans l'unité de soins intensifs ou dans l'unité de soins intermédiaires neurochirurgicaux et neurologiques. En effet, les gros vaisseaux cérébraux entrant en contact avec le sang dans l'espace sous-arachnoïdien commencent généralement à se rétrécir au bout de 3 à 7 jours (spasme vasculaire ou vasospasme). Cela peut entraîner des troubles circulatoires et des infarctus cérébraux, qui surviennent chez environ 10 à 20 % des patients.

À titre préventif, tous les patients reçoivent le calcium antagoniste nimodipine et font l'objet d'une surveillance spéciale par du personnel spécialisé expérimenté. Souvent, il existe également un trouble de la circulation ou de la résorption du liquide céphalo-rachidien, qui nécessite un drainage ventriculaire externe ou un drainage lombaire.

Si, malgré ces mesures, des signes de vasospasme grave ou d'infarctus cérébral apparaissent, le traitement suit un protocole par étapes : tout d'abord, une thérapie circulatoire ciblée avec hypertension induite et normovolémie. Si les symptômes persistent, des procédures endovasculaires telles que l'administration intra-artérielle de nimodipine ou une angioplastie par ballonnet sont utilisées, ou bien l'application de nimodipine dans le liquide céphalo-rachidien.

Le spasme vasculaire disparaît généralement après environ deux semaines.

Quel est le pronostic ?

Jusqu'à 20 % des hémorragies sous-arachnoïdiennes sont mortelles dès les premières heures. Parmi les survivants, plus de la moitié souffrent d'un handicap permanent. Un diagnostic et un traitement rapides sont déterminants pour le pronostic. Les patients qui ne présentent que des symptômes légers et qui sont immédiatement transportés dans un centre spécialisé ont généralement de bonnes chances de retrouver presque toutes leurs capacités.

Notre expérience à l'Inselspital

À l'Inselspital, les patients atteints d'hémorragie sous-arachnoïdienne sont pris en charge par une équipe interdisciplinaire hautement spécialisée issue des cliniques universitaires de neurochirurgie, de neuroradiologie et de médecine intensive. La collaboration étroite entre ces disciplines garantit un diagnostic rapide, un traitement personnalisé et un suivi minutieux.

La prise en charge optimale des patients atteints d'anévrisme ainsi que la recherche et le traitement des spasmes vasculaires comptent parmi les axes principaux de notre travail clinique et de notre recherche.

Littérature complémentaire

- Andereggen L, Beck J, Z’Graggen WJ et al. Feasibility and Safety of Repeat Instant Endovascular Interventions in Patients with Refractory Cerebral Vasospasms. AJNR Am J Neuroradiol. 2017;38:561-567.

- Connolly ES, Rabinstein AA, Carhuapoma JR et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/american Stroke Association. Stroke. 2012;43:1711-1737.

- Fung C, Inglin F, Murek M et al. Reconsidering the logic of World Federation of Neurosurgical Societies grading in patients with severe subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2016;124:299-304.

- Fung C, Balmer M, Murek M et al. Impact of early-onset seizures on grading and outcome in patients with subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2015;122:408-413.

- Goldberg J, Schoeni D, Mordasini P et al. Survival and Outcome After Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage in Elderly Patients. Stroke. 2018;49:2883-2889.

- Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, Chou SH-Y et al. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2023 Jul;54(7):e314-e370.

- Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti ML et al. Clinical decision rules to rule out subarachnoid hemorrhage for acute headache. JAMA. 2013 Sep 25;310(12):1248-55.

- van Lieshout JH, Bruland I, Fischer I et al. Increased mortality of patients with aneurysmatic subarachnoid hemorrhage caused by prolonged transport time to a high-volume neurosurgical unit. Am J Emerg Med. 2017;35:45-50.

- Vulcu S, Wagner F, Santos AF et al. Repetitive Computed Tomography Perfusion for Detection of Cerebral Vasospasm-Related Hypoperfusion in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. World Neurosurg. 2019;121:e739-e746.